Julio Vías Alonso ha escrito un gran libro sobre la

Sierra de Guadarrama; un libro que nos cuenta la historia cultural del

Guadarrama; un libro necesario porque mucho se había escrito de lo deportivo y

de las ciencias naturales, pero poco, a mi modo de ver, sobre lo que el Guadarrama ha

significado en la historia de la cultura en España. En su artículo, en que refleja la belleza de

una puesta de sol desde Cuerda Larga, Constancio Bernaldo de Quirós, “da el

tono” para que le sigan Azorín o Unamuno, es decir, como bien dice Julio Vías,

Bernaldo de Quirós les presta su visión del paisaje a los de la Generación del

98. Y no sólo esto porque en el libro se nos habla de los profesores y alumnos

de la Institución Libre de Enseñanza en sus estancias en el Paular, por aquel

entonces abandonado; de los pioneros de la botánica; de los neveros, aquellas gentes que llevaban

hasta Madrid la nieve de los neveros serranos; de los entomólogos buscando mariposas y diversos insectos por la Laguna de Peñalara. De los geógrafos y

geólogos que recorrían la Sierra soñando con una España mejor. Me parece este

libro de Julio Vías un gran libro, imprescindible para el que sepa que el

Guadarrama es algo más que esas montañas que se ven desde Madrid e imprescindible

también para el que no sepa ni siquiera que existen. Hacía falta un libro como

éste en la ya larga bibliografía sobre el Guadarrama. Si estuviera abierto

todavía el Albergue de La Fuenfría, en la pradera de los Corralillos, sería el

lugar ideal para leerlo mientras el viento fresco de la puerto acariciaba las

hojas del haya e Iván, aquel perro noble, dormía en lo alto de la pradera

aguardando la noche que bajaba desde el collado de Marichiva. ¡Gracias a su

autor por tan buen libro y felicidades!

lunes, 19 de junio de 2017

lunes, 12 de junio de 2017

JOVELLANOS, EL PATRIOTA

Don

Manuel Fernández Álvarez, cuya madre era de Cangas de Narcea, escribe una

biografía emocionada de Jovellanos y uno, al leer esta biografía, siente una

profunda pena por esa España que pudo ser y que no fue, por esa España de

hombres que la querían de verdad, que en sus viajes iban tomando notas para

mejorar su patria, que llevaban a España en su corazón y no en sus carteras.

¡Qué pena que aquella España culta, civilizada, con esperanzas se viera

sustituida por una España cutre de camarillas con reinas cuasi analfabetas y

monjes visionarios! Aquélla sí que hubiera sido mi España con el padre Feijoo y

el padre Martín Sarmiento proclamando que se puede ser creyente, pero no ser un

creyente de supersticiones; con una nobleza que se carteaba con Haydn y con personajes que querían sacar a España de esa

habitación oscura que fue el reinado de los Austrias menores. No hubo suerte y

ganó la oscuridad a la luz. El psalmo que aparece en el escudo de la

Universidad de Oxford, Deus illuminatio

mea et salus mea, fue picado con saña por piquetas reaccionarias . Luego

vendría el siglo XIX con tantas guerras y el XX y el XXI y ahí está nuestra España,

sin ilusión, sin ganas, sin esperanza. Fue una pena, pero ahí queda la obra de

este gijonés que un día creyó en el amanecer de España.

CARLOS CASARES

Yo

aprendí a leer en gallego en aquella columna que escribía Carlos Casares en La voz de Galicia. Debía de correr el año

1982 y, en la calle Calzada de Marín, Juan y Merche, con dos niñas pequeñas,

estrenaban un kiosko de prensa que también era librería y estanco. En aquel

rincón, según entrabas a mano derecha, había una estantería con libros, muchos

de ellos en gallego. Eran otros tiempos y los libros (y buenos) se vendían en

estas librerías que eran también otras cosas porque la venta de libros nunca ha

sido en España algo que enriqueciera a

sus propietarios. Comprábamos La voz y mientras el viento fresco del

puerto nos acariciaba, yo me iba leyendo A

marxe, la columna de Carlos Casares. Ahora, al cabo de los años, he vuelto

a su lectura con un libro maravilloso, Os

oscuros soños de Clío, un libro lleno de fantasía, muy en la línea de mi

Cunqueiro. Merece la pena leer a Carlos Casares, el gran escritor gallego de

Ourense, el niño que vivió su infancia en Allariz, el adulto que anduvo por

esos mundo de Dios (recuerdo cómo me gustaban aquellos artículos en los que

hablaba de Suecia). Nada queda ya de aquel estanco, librería y kiosko de Juan y

de Marche; sus hijas se hicieron mayores y Juan se nos fue un día al mundo

fantástico de Merlín y don Gaiferos. Pero todavía nos queda la prosa cuidada,

noble y hermosa de Carlos Casares. Aunque él ya también ande tomando licor café

por los mundos de Orestes y Simbad, junto a mi señor feudal, don Álvaro

Cunqueiro y Mora, nieto que fue de una señora sirena que varó en Cambados. Pero

no quisiera seguir por ahí, por lo menos a día de hoy, y os dejo con la obra

maravillosa de Carlos Casares, o neno que tomou licor café no Allariz máxico do

meu recordo.

EL HOMBRE DEL HONGO GRIS

He

vuelto, en estos días de mayo, a mi

Ramón para leer El hombre del hongo gris

que se publicó hace ya muchos años en aquella biblioteca que fue un intento de

acercar la cultura a los españoles de los setenta: la biblioteca RTV de Salvat.

Siempre que leo un libro de esta biblioteca, recuerdo la casa de Paco, el

albañil murciano que vivía en López de Hoyos 3, el padre de mi amigo Paquito en

cuyo pequeñísimo comedor había una estantería con estos libros de cubiertas

naranjas. Pero no os quería hablar de Paco ni de Paquito , sino de este libro

de Ramón. Curiosa la historia que cuenta, pero adolece de un inconveniente que

siempre he encontrado en el escritor madrileño: su continuo uso y abuso de la

pirueta verbal. En sus libros viene a ocurrir como en los de Chesterton que,

tan llenos están de estos fuegos de artificios, que llegan a empalagar. Lo

mismo ocurre en esos discos de tenores en que, una tras otra, van cantando

arias que suponen todo un alarde vocal sin tener en cuenta que un aria es un

momento de la ópera que se viene preparando y que estalla, pero que repetida

una tras otra, pierde su efecto y se convierte en mera actuación circense. Pese

a esto, Ramón es Ramón (por ahí tengo pendiente su Automoribundia, la que me vendió Javier Pérez Lázaro, el librero de

Olmedo) y su lectura, siempre un gozo. Por cierto, me voy a comprar un hongo

gris que parece que se están poniendo otra vez de moda.

He

vuelto, en estos días de mayo, a mi

Ramón para leer El hombre del hongo gris

que se publicó hace ya muchos años en aquella biblioteca que fue un intento de

acercar la cultura a los españoles de los setenta: la biblioteca RTV de Salvat.

Siempre que leo un libro de esta biblioteca, recuerdo la casa de Paco, el

albañil murciano que vivía en López de Hoyos 3, el padre de mi amigo Paquito en

cuyo pequeñísimo comedor había una estantería con estos libros de cubiertas

naranjas. Pero no os quería hablar de Paco ni de Paquito , sino de este libro

de Ramón. Curiosa la historia que cuenta, pero adolece de un inconveniente que

siempre he encontrado en el escritor madrileño: su continuo uso y abuso de la

pirueta verbal. En sus libros viene a ocurrir como en los de Chesterton que,

tan llenos están de estos fuegos de artificios, que llegan a empalagar. Lo

mismo ocurre en esos discos de tenores en que, una tras otra, van cantando

arias que suponen todo un alarde vocal sin tener en cuenta que un aria es un

momento de la ópera que se viene preparando y que estalla, pero que repetida

una tras otra, pierde su efecto y se convierte en mera actuación circense. Pese

a esto, Ramón es Ramón (por ahí tengo pendiente su Automoribundia, la que me vendió Javier Pérez Lázaro, el librero de

Olmedo) y su lectura, siempre un gozo. Por cierto, me voy a comprar un hongo

gris que parece que se están poniendo otra vez de moda.

domingo, 4 de junio de 2017

UN GALLEGO DE LEY

Me

resulta doloroso hablar de José Gómez de la Cueva, Johán Carballeira para la

vida literaria, porque fue víctima de esa Guerra Incivil a la que ahora algunos

se empeñan en volver a sacar al escenario de esta España estragada de noticias

que son noticia. Este hombre, vigués de nacimiento, pero que pronto se fue para

el Bueu de su familia, se dedicó a escribir y un día, decidió que quería ayudar

a su pueblo y se presentó a alcalde. Fue elegido y luchó por los pescadores de

su pueblo logrando que se estableciera un precio mínimo para la sardina.

El día 17 de julio, un

día antes del Alzamiento militar, recibiría un merecido homenaje por parte de

sus convecinos. Sin embargo, (no sabemos la fecha exacta) en agosto ya estaba

encarcelado en el lazareto de la Isla de San Simón en donde encerraron a varios

intelectuales republicanos. El 17 de abril de 1937, Carballeira moría

ajusticiado en el cementerio de A Caeira, en Poyo. Tenía tan sólo treinta y cinco

años. Y yo ahora, ochenta años después me sigo preguntando el por qué de esa

muerte absurda y os dejo un poema.

GAITA GALLEGA (Cantares de Bueu)

(Fragmento)

Teño un fungueiro pr‟os homes

e-un saúdo pr-as señoras;

a sorrisa pr-os amigos

e-un bico pr-as boas mozas.

De noite a miña rapaza

ten medo, e pr-a n‟o sentir,

ó querer pasal-o atallo

achégase o mundo a mín.

Un palleiro hai nas Lagóas

que non sei que diaño ten,

que s‟avergonza

Rosaria

cando pasa xunto d‟el.

Ten Beluso lindas nenas

e-o millor viño haino en Cela;

e-o condanado de Bueu

ten... que d‟elo s‟aproveita.

Co-a escurada malla o peixe,

dicen algúns moi contentos;

pro non saben qu‟as estacas

tamén mallan no pelexo.

Albariño, o que hai no Hío;

o cantar da miña gorxa,

e ollos negros, feiticeiros,

os ollos da miña moza.

Morreull‟o home á Marica

e botouno ó cimenterio;

morreu-lle dempois o porco

e gardouno no dorneiro.

O pé nas augas calmiñas

lavabas da Rebaleira

¡quén non poidera ser onda

pra poder chegarte á perna!

Moito me gusta Loureiro,

a Graña e-a Carrasqueira;

mais antre todal-as cousas

gústame mais a Portela.

Miña nai doume unha tunda

por ir falar co rapás;

s‟a-ela ll‟a huberan dado...

¡non sería miña nai!.

Agora matans os porcos,

San Martiño, santo bó;

pro ti sabes qu‟ainda quedan

(…)

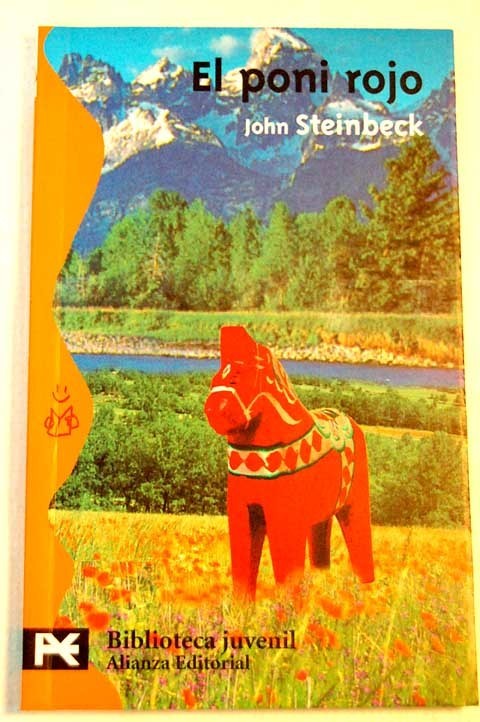

EL PONI ROJO

Me

hubiera gustado vivir en ese Oeste del que habla Steinbeck en sus novelas, en

aquella California que quedaba al este de Edén, en aquel valle donde florecían

los naranjos y las uvas de la ira colgaban en los viñedos de Henry Fonda. Y me

hubiera gustado ser este niño al que sus padres regalan un poni rojo y que con

él aprenderá de la vida y de la muerte; y me hubiera gustado tener un abuelo

que hubiera guiado una caravana hasta aquella tierra de promisión donde manaba

leche y miel; y no me hubiera gustado ser ese niño que aprende que, en la vida,

a veces, hay que perder algo querido para poder tener algo nuevo. El poni rojo

está catalogado como una novela para niños, pero yo, que sigo siendo niño, la

he leído con sumo gusto y en mis ratos de soledad, me paseo en sueños por ese

Valla de Salinas, en donde florecían los naranjos, llegaban las caravas del Este y las uvas de la ira llenaban

los cuévanos de Henry Fonda.

NÉSTOR LUJÁN O EL PLACER DE LA OBESIDAD

Néstor Luján era gordo y digo

gordo porque no me apetece usar el eufemismo obeso: cada uno tiene que asumir

sus defectos y, como en mi caso, también estoy gordo no por gusto sino por

efectos secundarios de la vida, puedo llamar gordo a quien me plazca. Néstor

Luján era gastrónomo y los gastrónomos de antes tenían vientres orondos

alimentados por las buenas comidas; en la actualidad, los gastrónomos, gracias

al minimalismo, están más flacos que el galgo de Lucas y algo atontados de

tanto nitrógeno en los postres. Néstor Luján era un gordo y disfrutaba de serlo

como le ocurría a mi señor don Álvaro Cunqueiro, que no se perdía ningún evento

gastronómico en su reino de Galicia, a don Edgar Nevillae o al conde de Foxá

que en una ocasión le dijo a un periodista: “Fumo puros, estoy gordo y soy conde:

¡Cómo no voy a ser de derechas!” Néstor Luján estaba gordo y su cara me ha

recordado siempre a un pez extraño del litoral de su Cataluña natal, esa

Cataluña en donde escribir en castellano y en catalán no era pecado. Néstor

Luján dirigió la revista Destino, ésa que se cargó Pujol porque la sensibilidad

literaria está reñida con las cuentas en Andorra (¿O no?). Néstor Luján

escribió una novela sobre ese personaje que hoy, de haber vivido, ocuparía los

programas del corazón, el señor conde de Villamediana y, en esa novela, nos habla de las posibles siete muertes

pagadas que sufrió el conde. El crimen del Conde, el crimen del impulso

soberano, llenó de comentarios los mentideros de la Villa y Corte como casi

cuatro siglos después lo llenaría el crimen de los marqueses de Urquijo. La

novela de Néstor Luján, el hombre gordo con cara de pez, está muy planteada y

se la escribió ( o mejor dicho, tal y como él confiesa, la dictó a un

magnetófono, como aquél que tenía mi abuelo Julio para cantar sus fandangos, en unas vacaciones) el estar gordo no embota

las meninges y, como las novelas se escriben con el culo ( quiero decir que hay

que pasar muchas horas sentado para terminarlas) el tener buenas posaderas

ayuda mucho.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)